ORCAレセコンをご利用中のお客様

ORCAレセコンをご利用中のお客様

オンライン資格確認ポータルサイトへの新規登録方法

1.以下URLの初めてご利用になる方(アカウント登録)をクリックします。

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

2.メールアドレスを入力します。

3.帰ってきたメールに記載されたURLから以下内容を登録します。

--------------

都道府県名[必須]

点数表コード[必須] 1:医科 3:歯科 4:調剤

医療機関等コード[必須]

医療機関等名[必須]

開設者氏名[必須]

電話番号[必須]

担当者名[必須]

メールアドレス[必須]

パスワード[必須]

--------------

医療機関番号は必須です。仮医療機関番号は「オンライン資格確認等コールセンター」発行できるようですが、本医療機関番号が届く時期の1ヶ月程度前であれば、そちらを待った方がスムーズとのことでした。

投稿日時: 2022.05.16 カテゴリ: オンライン資格確認

| 乳幼児感染予防策加算 (診療報酬上臨時的取扱) ※2022年3月31日まで |

| 50点 (1回毎) |

| 初診 111013970 再診 112023970 小外診 113033270 |

| ・小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。 ・患者•家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る。 ・加算対象点数 : 初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料 |

| 二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱) (電話等初診料) (電話等再診料) (電話等再診•直ちに入院) |

| 250点(1日毎) |

| 電話初診 111014170 電話再診 112024170 直ちに入院 190237850 |

| ・宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(自宅•宿泊療養を行っている者)に対して、医師が電話や清報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、加算可。 ・当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関に限られる。 |

| 二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)(外来診療) ※診療・検査医療機関のみ ※2022年7月31日まで |

| 250点(1回毎) |

| 113033650 |

| ・診療•検査医療機関の指定を都道府県から受け、自治体のホームページでその旨が公表されている保険医療機関において、その診療•検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合は、2021年9月28日〜2022年7月31日に限り、院内トリアージ実施料とは別に算定可。 |

| 二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取) (重点措置) ※京都・大阪・兵庫 ※診療・検査医療機関のみ ※2022年4月30日まで |

| 500点 (1日毎) |

| 113044350 |

| ・まん延防止等重点措置が実施された当該都道府県において、診療・検査医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている者に、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の2倍に相当する点数(500点)を算定 |

| 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱) (COV・外来診療) ・乳幼児加算 ・小児加算 |

| 950点(1日毎) 400点 200点 |

| 180065850 180066170 180066270 |

| ・新型コロナウイルス感染症患者に診療(往診、訪問診療、電話等診療を除く)を行った場合、算定可。 ・救急医療管理加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV •往診等)(往診等・中和抗体薬) は、同一日併算定不可。 |

| 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱) (外来•中和抗体薬) ・乳幼児加算 ・小児加算 |

| 2,850点 (1日毎) 400点 200点 |

| 180065950 180066170 180066270 |

| ・中和抗体薬の「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において、外来で中和抗体薬(力シリビマブ及びイムデビマブ)を投与した日に限り、算定可。 ・救急医療管加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV•往診等)(往診等•中和抗体薬) は、同一日併算定不可。 |

| ・時間外加算 ・休日加算 ・深夜加算 ・時間外特例加算 ※診療•検査医療機関のみ |

| ・「診療•検査医療機関」として指定される以前より表示していた診療時間を超えて発熱患者等の診療を実施した場合は時間外等とみなされ、診療応需体制にあっても時間外加算等を算定可。 ・「診療•検査医療機関」において、発熱患者等の診療を、休日または深夜に実施する場合、休日加算•深夜加算は、各々の要件を満たせば算定できる。 |

投稿日時: 2022.05.09

診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。

(新)外来感染対策向上加算6点

[算定要件]

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。

(※)以下を算定する場合において算定可能とする(ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同一月に他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはできない。)。

ア 初診料

イ 再診料

ウ 小児科外来診療料

エ 外来リハビリテーション診療料

オ 外来放射線照射診療料

カ 地域包括診療料

キ 認知症地域包括診療料

ク 小児かかりつけ診療料

ケ 外来腫瘍化学療法診療料

コ 救急救命管理料

サ 退院後訪問指導料

シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)

ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料

セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料

ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料

チ 在宅患者訪問栄養食事指導料

ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料

テ 精神科訪問看護・指導料

(新)外来感染対策向上加算 6点

[算定要件]

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する

[施設基準]

(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。

(2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。

(3)当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。

(4)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会と連携すること。

(5)診療所であること。

(6)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合において、第20の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

(7)(6)に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。

(8)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。

(9)(7)に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。

(10)(7)に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。(11)(7)に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加していること。

(12)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言等を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。

(13)(7)に掲げる院内感染管理者は、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。

(14)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。(15)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。

(16)新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。

(17)「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。

(18)新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。

(19)区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。

(新)連携強化加算3点

[算定要件]

感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。

(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3)連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。

(新)サーベイランス強化加算1点

[算定要件]

感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、サーベイランス強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。

(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。

(※)連携強化加算及びサーベイランス強化加算の算定については、1の(※)と同様の取扱いとする。

3.これまでの感染防止対策加算による取組を踏まえつつ、平時からの感染症対策に係る取組が実施されるよう、個々の医療機関等における感染防止対策の取組や地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策の取組を更に推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に改める。

投稿日時: 2022.03.18

Q:

WebORCA、monsiajからの印刷が両面になります。Macでは、環境設定-プリンタにてドライバを設定する場所がありません。PDFのプリントの設定から両面のチェックを外しても変わりません。

A:

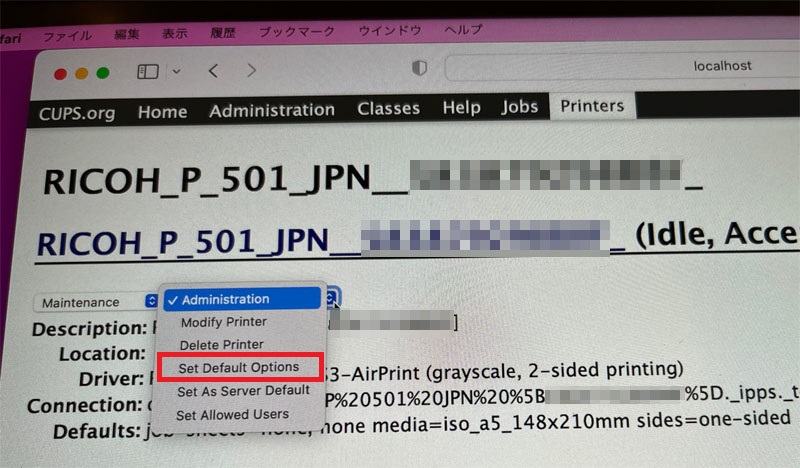

ターミナルで「sudo cupsctl WebInterface=yes」を実行

http://localhost:631/

Printers

該当のプリンタをクリック

Set Default Optionを選択

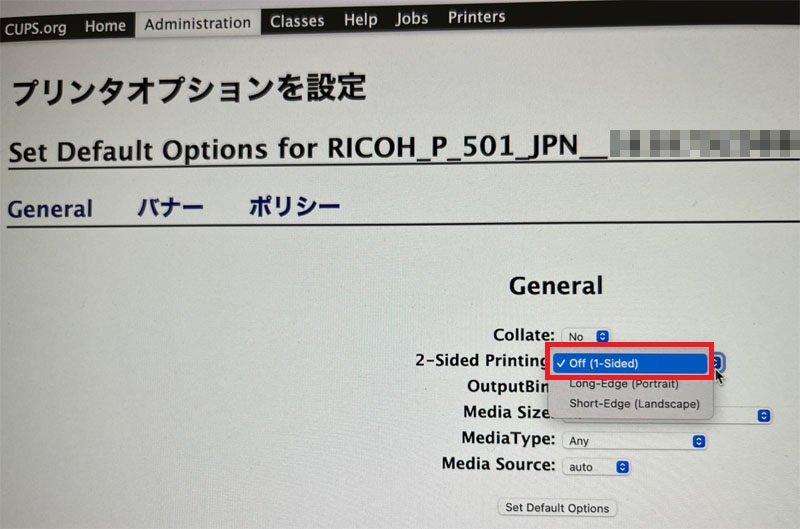

2-Sided Printing Off(1-Sided)をクリック

ユーザ、パスワードを聞かれたときのユーザ名は、/User/「ユーザ名」での半角アルファベットのユーザを使ってください。

投稿日時: 2022.03.17

Q:

フレッツサービス情報サイトへのアクセス方法がわかりません。

ONU(ホームゲートウエイ機能無し)にPCを直結するとIPv6のIPアドレスは割当たりますが、以下URLの名前解決ができません。

https://flets-west.jp/wso/

A:

IPv6の場合

DNSに以下を設定してください。(NTT西日本の場合)

2001:a7ff:5f01::a

2001:a7ff:5f01:1::a

IPv4を使用して下さい。セッションを一つ使います。

Windowsの機能でブロードバンド(PPPoE)接続の設定を行って下さい。

ユーザ flets@v4flets-west.jp

パスワード flets

URL http://v4flets-west.jp/wso/

NTT東日本はこちら

https://flets.com/next/square/connectv4/win/#direct

投稿日時: 2022.03.13

mkisofs -r -l -J -o /tmp/disk1.iso /mnt/cdrom

投稿日時: 2022.03.12

Q:

「ユーザープロファイルを読み込めません」と表示されます。

A:

ログアウトせずにレジストリ修正を行う

ユーザのSIDを調査

whoami /user

skysh-pc¥skysh S-1-5-21-3337xxxxx-20498xxxxx-39549xxxxx-1000

regedit

コンピュータ¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥ProfileList¥S-1-5-21-3337xxxxx-20498xxxxx-39549xxxxx-1000

ProfileImagePath 適切なパス

State 0

RefCount 0 (無ければ作成)

コンピュータ再起動

投稿日時: 2022.03.05 カテゴリ: Windows

以下の診療報酬改定内容は、外来の抜粋です。 詳細は、厚生労働省ホームページを参照願います。

--------------

令和4年度診療報酬改定について

1.個別改定項目について 504ページ

2.令和4年度診療報酬改定説明資料等について

外来診療時の感染防止対策の評価の新設、施設基準

日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」

診療報酬情報提供サービス 令和4年度診療報酬改定のページ

--------------

(1)コロナ関連

臨時的な取り扱いは継続。

外来感染対策向上加算 6点 新設

多数の施設基準有り

(2)外来の医師と在宅療養の医師が、患家において共同して指導

外来在宅共同指導料1(在宅療養医療機関) 400点 新設

〃 2(外来医療機関) 600点 新設

(3)連携強化診療情報提供料

従来、診療情報提供料3(3月に1回)であったが連携強化診療情報提供料に名称変更(月1回算定可)

(4)地域包括診療料の対象疾病

慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析なし)を追加

(5)小児かかりつけ診療料

対応体制に応じて1、2に分かれる

(6)機能強化加算の見直し

かかりつけ機能を担う医療機関として対応、院内、ホームページに掲示、患者に説明。

他医療機関で処方されている医薬品の把握、診療録に記載。

健康診断の結果等の相談に応じる。など

(7)耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算60点の新設

耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算80点の新設

耳処置 25点→27点

鼻処置 14点→16点

口腔、咽頭処置 14点→16点

(8)在宅療養移行加算

継続診療加算からの名称変更、

在宅療養移行加算1 216点、

2 116点 新設

在宅療養支援診療所以外からの在宅医療参画の促進

(9)在宅がん医療総合診療料

小児に対する加算1000点、週1回 新設

(10)緊急往診加算

小児の場合、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合を追加

(11)診療情報提供料(1)に追加

情報提供先:保育所等、児童相談所

患者:小児慢性特定疾病支援の対象患者

アナフラキシー既往症、食物アレルギー患者

(12)リフィル処方箋

症状が安定している患者に、一定期間3回までの反復利用できる処方箋が発行可。

投薬量に限度が設けられている医薬品、湿布薬は適用外。

1回の投与が29日以内(合計30日以上)の場合でも長期投薬による減算なし。

(13)レセプトの薬剤等コメントを選択式記載に

(14)生活習慣病管理料

脂質異常症 570点

高血圧症 620点

糖尿病 720点

投薬を包括から外す

(15)情報通信機器での診療

初診料 251点 新設

再診料 73点 新設

オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づくこと。

従来のオンライン診療料は廃止

事前の対面診療期間3ヶ月は廃止

小児悪性腫瘍患者指導管理料などに情報通信機器を用いた場合を追加

在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料に、訪問と情報機器を用いた診療を組み合わせた場合を追加

従来のオンライン在宅管理料は廃止

外来栄養食事指導料に初回から情報通信機器を用いた場合を追加

(16)外来医療等におけるデータ提出加算 50点 月1回 新設

令和5年10月診療分をメドに受け付ける

生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施医療総管、在宅がん医療総合診療料、心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器リハビリテーション料

(17)オンライン資格確認システムを通じた患者情報の活用

電子的保険医療情報活用加算 初診7点、再診4点 月1回 新設

オンライン資格確認システムの導入、患者のマイナンバーカードの持参、患者による薬剤情報、特定健診情報提供の同意が必要。オンライン請求を行っていること。

(18)疾患別リハビリテーション料

月に1回以上機能別自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化

(19)リハビリテーション実施計画書署名欄

同意があることを診療録に記載がある場合署名が無くとも差し支えない

(20)一般不妊治療に関する新たな評価

一般不妊治療管理料、人工授精、生殖補助医療管理料、内分泌学的検査、採卵術

体外受精・顕微授精管理料、卵子調整加算、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料

胚移植術、Y染色体微小欠失検査、精巣内精子採取術

(21)依存症集団療法

アルコール依存症の場合 300点を追加

(22)通院精神療法

療養生活継続支援加算の新設 350点 月1回 1年限度

看護師、精神保健福祉士が地域生活の継続を行うための面接、関連機関との連絡調整

通院精神療法の新たな評価

60分以上 540点 → 保険指定医 560点

以外 540点

30分以上 400点 → 保険指定医 410点

以外 390点

30分未満 330点 → 保険指定医 330点

以外 315点

在宅精神療法も同様な変更

(23)児童思春期精神科専門管理加算

2年を超えて行った場合も評価 300点

(24)アレルギー疾患を有する児童

診療情報提供料(1)の対象患者にアレルギー疾患を有する児童を追加し、

学校医に情報提供した場合を評価

(25)後発医薬品の数量割合の引き上げ

外来後発医薬品使用体制加算1 85%→90%

〃 2 75%→85%

〃 3 70%→75%

(26)透析関連

人工腎臓

全般に区分が変わり点数下がる

透析時運動指導等加算75点 新設

導入期加算の要件追加、見直し

導入期加算2 400点、3 800点

透析時運動指導等加算 75点の新設 (指導開始から90日)

在宅自己腹膜灌流指導管理料 遠隔モニタリング加算の追加

在宅血液透析指導管理料 8000点→10000点

慢性維持透析患者外来医学管理料 2250点→2211点

(27)湿布薬上限

1処方につき70枚までから63枚までに変更

投稿日時: 2022.03.04

Q:

ver 5.2 postgreSQL データ同期方法

A:

レプリケーションになった。作業は従サーバ。

$ sudo systemctl stop postgresql $ sudo rm -rf /var/lib/postgresql/12/main $ sudo -u postgres pg_basebackup -R -h 主サーバIP -p 5432 -U replication -D /var/lib/postgresql/12/main/ -W $ sudo systemctl start postgresql 確認主サーバ sudo -u postgres psql -c "SELECT * FROM pg_stat_replication;" sent_lsn、write_lsn、flush_lsn、replay_lsnが同じであれば同期されている。 確認従サーバ sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_last_xact_replay_timestamp();" 同期直後は値が無い

投稿日時: 2022.01.17

Q:

MacにてORCAブリッジが使いたいためparallelsを使っています。ここでのWindows10が固まってしまいました。対応方法は。

A:

Mac DockのWindows10アイコンを右クリック - 処理 - リセット

しばらく待ちます。環境によっては10~15分かかります。

投稿日時: 2021.11.16 カテゴリ: Mac