令和6年改定で追加される施設基準抜粋(外来)

【1】外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

【2】 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

【3】抗菌薬適正使用体制加算

【4】 医療DX推進体制整備加算

【5】時間外対応加算2

【6】往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算

【7】慢性腎臓病透析予防指導管理料

【8】がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理料

【9】外来腫瘍化学療法診療料3

【10】早期診療体制充実加算

【11】児童思春期支援指導加算

【12】通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準

【13】地域包括診療料【令和6年10月1日以降も算定の場合、再届出必要】

【14】地域包括診療加算【令和6年10月1日以降も算定の場合、再届出必要】

【15】外来感染対策向上加算【令和7年1月1日以降も算定の場合、再届出必要】

【1】外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。

(4)(3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。

(5)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、40 歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を行うことができること。

(6)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。

(7)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

【2】 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っていない保険医療機関であること。

(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

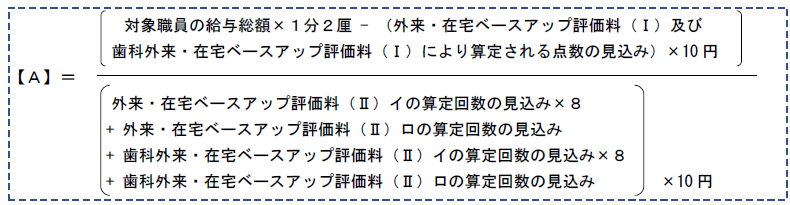

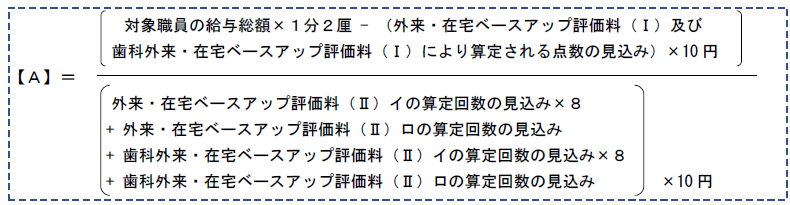

(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数が、対象職員の給与総額の1分2厘未満であること。

(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること。

(5)(4)について、「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あたりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。

ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。

(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。

(7)(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。

(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。

(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしているものとする。

(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

【3】抗菌薬適正使用体制加算

抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。

(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。

(2) 直近6か月における外来で使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。

【4】 医療DX推進体制整備加算

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。

(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(9)現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11 に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12 に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

[経過措置]

(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。

(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。

(3)(6)の基準については、令和6年 10 月1日から適用する。

(4)令和7年5月 31 日までの間に限り、(8)の基準に該当するものとみなす。

【5】時間外対応加算2

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、診療所の非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。また、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制及びやむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。

【6】往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算

(1)介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から 24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。

(2)当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。

(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4)(3)の事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

[経過措置]

令和7年5月 31 日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。

【7】慢性腎臓病透析予防指導管理料

(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される慢性腎臓病透析予防診療チームが設置されていること。

ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師

イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師

ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士

(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。

(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者であること。

(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。

(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する者であること。

(6) (1)ア、イ及びウに掲げる慢性腎臓病透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。

(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。

(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。

(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室は区分番号B001「27」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿病教室の実施により代えることとしても差し支えない。ただし、腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。

(10) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定する場合は、様式を用いて、患者の人数、状態の変化等について、報告を行うこと。

(11) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

【8】がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理料

がん患者に対するがん疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。

【9】外来腫瘍化学療法診療料3

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行う体制が整備されていること。

ロ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されている別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ハ 外来腫瘍化学療法診療料1のロを満たすものであること。

外来腫瘍化学療法1のロ:外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

【10】早期診療体制充実加算

一の一の八 通院・在宅精神療法の注 11 に規定する施設基準

精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されていること。

【11】児童思春期支援指導加算

一の一の七 通院・在宅精神療法の注 10 に規定する施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

【12】通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準

一の一の九 通院・在宅精神療法の注 12 に規定する施設基準

情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

【13】地域包括診療料【令和6年10月1日以降も算定の場合、再届出必要】

地域包括診療料1の施設基準

四の八 地域包括診療料の施設基準

(1) 地域包括診療料1の施設基準

イ・ロ (略)

ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ニ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。

(1)から(10)までの基準を全て満たしていること。

(1) (略)

(2) 当該保険医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。また、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。

(3) 次に掲げる事項を院内掲示していること。

ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。

イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。

ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(5)~(6) (略)

(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。

ア~ケ (略)

コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。

(8) (略)

(9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。

ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。

イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。

ウ 当該保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。

(10) (略)

(11) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2) 地域包括診療料2の施設基準

地域包括診療料1のイ、ハ及び二を満たすものであること。

地域包括診療料1の(1)から(9)まで及び(11)の基準を全て満たしていること。

[経過措置]

(1)地域包括診療料等の施設基準については、令和6年3月 31 日において現に届出を行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間に限り、なお従前の例による。

(2)令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たすものとする。

【14】地域包括診療加算【令和6年10月1日以降も算定の場合、再届出必要】

地域包括診療加算1の施設基準

イ当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。

ハ当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ニ地域包括診療料の届出を行っていないこと。

地域包括診療加算2の施設基準

地域包括診療加算1 のイ、ハ及びニを満たすものであること

【15】外来感染対策向上加算【令和7年1月1日以降も算定の場合、再届出必要】

(1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。

(3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。

次のいずれにも該当する。

(1) 診療所であること。

(2) 感染防止に係る部門(感染防止対策部門)を設置していること。ただし、医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

(3) 感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。

(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。

(5)(3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。

(6)(3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。

(7)(3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。

(8)(7)に規定するカンファレンスについては、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

(9) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。

(10) (3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。

(11) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。

(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。

(13) 感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(同法第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。

(15) 厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。

(16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。

(17) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。

(18) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

[経過措置]

令和6年3月 31 日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、1の(14)の基準を満たしているものとみなす。